Elemente der KI werden immer tiefer in unseren Alltag integriert. Intelligente Maschinen und Bots unterstützen uns zunehmend und machen uns immer abhängiger und (vor allem geistig) bequemer. Werden wir die KI aktiv gestalten oder uns (AI)ner durch die KI geformten artgerechten Haltung fügen? Der Artikel beleuchtet verschiedene Szenarien, wie Bots unser Leben verändern werden.

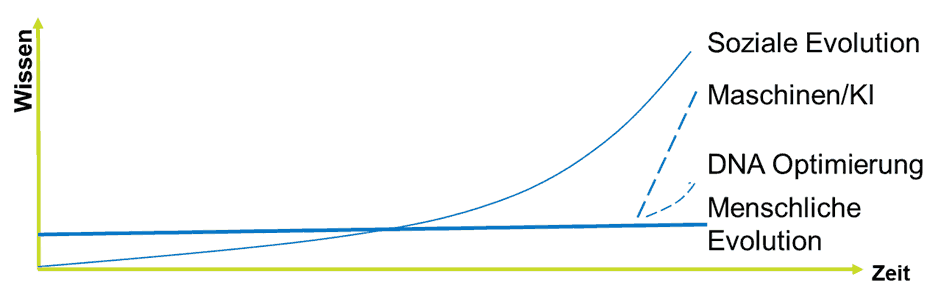

Durch die Fortschritte im Bereich der generativen künstlichen Intelligenz (GenKI) interagieren wir immer häufiger mit Maschinen. Diese KI-basierten Roboter werden zunehmend in unseren Alltag integriert und lernen durch Prompt Engineering erheblich schneller als Menschen. Während die menschliche Entwicklung durch Evolution ebenfalls die Fähigkeiten unseres Gehirns erweitert hat, geschah dies über einen sehr langen Zeitraum. Eine etwas schnellere Evolution fand durch unsere soziale Weiterentwicklung statt, insbesondere durch Erfindungen wie das Rad und noch mehr durch unsere Sprache, Schrift und Bilder, mit denen wir Erfahrungen aus der Vergangenheit sowie Zukunftsperspektiven besprechen und dokumentieren konnten. Eine beschleunigte Weiterentwicklung durch DNA-Optimierung könnte ebenfalls eine mögliche Zukunft unserer Spezies sein. Dennoch können wir im Vergleich zur Lernfähigkeit generativer KI nicht mithalten.

Erfolgreiche Anwendungsbereiche der GenKI werden neben Chat-Interaktionen zur Informationsbeschaffung auch Computerspiele, Dating-Apps und den Medizinsektor umfassen. Diese Entwicklung könnte bis zur Verschmelzung verschiedener Technologien wie AR und VR sowie diverser Metaversen (z.B. von Meta, Google, Apple und anderen Spielewelten) zu einem Omniverse führen. Ein solches Omniverse würde mehrere (oder sogar alle) Metaversen verschiedener Anbieter verbinden und durch Interoperabilität die Übertragung von Assets von einer Welt in die nächste ermöglichen, beispielsweise unter Nutzung von NFT-Technologien.

Obwohl der Mensch einen freien Willen besitzt (was Schopenhauer bereits im 19. Jahrhundert vehement bestritt), wird die Rolle der KI im Gesundheitsbereich bei Diagnosen und Mustererkennung, wie der Interpretation von Röntgenbildern oder der Hautkrebsfrüherkennung, immer bedeutender. Gesetze schreiben zwar vor, dass der Mensch immer die letzte Entscheidungsinstanz bleibt (Human-in-the-Loop), doch in vielen Fällen werden die datenbasierten Vorschläge der KI nicht mehr vom Menschen überstimmt (algorithmische Autorität). Das Risiko, bei einer Überstimmung der KI falsch zu liegen, obwohl die Daten etwas anderes nahelegen, ist einfach zu hoch.

Da viele KI-Dienste und -Angebote, wie zum Beispiel Mobile Gaming, kommerziell ausgerichtet sind, zielen sie auf ein positives Kundenerlebnis ab. Ihr Ziel ist es, die Kunden möglichst lange zu binden und zusätzliche positive Erlebnisse sowie In-App-Käufe zu generieren. Dabei werden neueste Erkenntnisse aus der Psychologie und Gehirnforschung genutzt, um ein möglichst umfassendes Wissen über den Benutzer zu erlangen. Dies geschieht durch die Analyse der Gespräche mit der GenKI, Informationen aus dem Internet, Interaktions- und Verhaltensdaten, Daten aus sozialen Medien und weiteren Sensordaten (wie Herzfrequenz, Temperatur, Standort und Kontakt zu anderen Sensoren). So können Prognosen erstellt werden, die bereits schwache Signale eines möglichen Spielabbruchs oder den Wunsch, die virtuelle Welt zu verlassen, erkennen und dem durch das Erreichen neuer Levels oder anderer personalisierter Anreize entgegenwirken. Dem Spieler wird stets so viel zugemutet, dass der Flow und Spaßfaktor nicht unterbrochen wird, sei es durch höheres Engagement und höhere Schwierigkeitsgrade oder durch Erleichterungen und Boni. Durch die permanente Interaktion wird ein Vertrauensverhältnis mit der GenKI oder dem Bot aufgebaut (eTrust), wie man es früher nur unter Menschen kannte.

Auch in der Kommunikation präsentiert die GenKI vor allem Inhalte, die unserer aktuellen Stimmung förderlich sind, unserem bisherigen Setup und Meinungsbild nicht widersprechen und uns weiter zur Interaktion anregen (Filterblase). Dating-Apps schlagen uns vermehrt virtuelle „Begleiter“ vor (siehe www.replika.com), die genau zu unserer Persönlichkeit passen oder sogar stimmungsabhängig mit uns interagieren. Dadurch können richtige Menschen kognitiv nicht mehr mithalten, und wir vermeiden möglicherweise die Auseinandersetzung, weil sie zu anstrengend werden könnte.

Ist eine solche digitale mentale Wohlfühloase nicht eine artgerechte Haltung? Niemand widerspricht, alles scheint zu funktionieren. Wir werden emotional und geistig mit Spielen, Filmen, Quizzes und ähnlichen Aktivitäten genau dort abgeholt, wo es uns Spaß macht (Personalisierung), wodurch wir geistig immer unabhängiger von der realen Welt werden. Dies geht so weit, dass wir die „Mentalität, das Verhalten und die Stimme“ von Verstorbenen (siehe Digitaler Nachlass) in eine GenKI trainieren, sodass unsere Hinterbliebenen auch nach unserem Tod mit der digitalen Replikation kommunizieren können. Werden wir auf diese Weise für unsere Nachwelt als Simulation unsterblich? Solche Effekte wurden bereits von vielen Soziologen untersucht und sind unter dem Thomas-Theorem bekannt. Übertragen auf diese Beispiele: Wenn Menschen einen Roboter als real ansehen und mit ihm wie mit einem Menschen kommunizieren, führt diese Kommunikation zu realen Konsequenzen in der Offline-Welt.

Neben der Abhängigkeit besteht die Gefahr, in eine bestimmte Richtung gedrängt zu werden (Nudging) oder beim Dating nur noch mit optimalen Matches zu interagieren, sodass Treffen mit realen Menschen enttäuschend wirken könnten (Paradox of Choice). Dies könnte dramatische Konsequenzen für unsere Kommunikation und zwischenmenschlichen Interaktionen haben, die möglicherweise stark reduziert würden. Es könnte zu einem Paradox of Loneliness kommen, in dem wir uns rund um die Uhr und in Echtzeit virtuell mittels Avataren an fast jeden Punkt der Erde bewegen und mit Menschen sprechen können, in der physischen Welt jedoch zunehmend vereinsamen.

Ob Maschinen ein eigenständiges Bewusstsein entwickeln werden (starke KI), wird derzeit intensiv diskutiert. Bisher simulieren Maschinen lediglich menschliches Verhalten und liefern Antworten auf unsere Fragen. Diese Maschinen besitzen keine eigenständige Intelligenz (schwache KI), sondern imitieren oder täuschen menschliches Verhalten, Empathie oder sogar Liebe vor. Alan Turing definierte 1950 künstliche Intelligenz so, dass sie gegeben ist, wenn ein Mensch in Raum A eine Antwort auf seine Frage aus einem separaten, über eine Leitung verbundenen Raum B erhält und nicht mehr unterscheiden kann, ob diese Antwort von einem Computer oder einem Menschen stammt (Turing-Test). Bereits 1970 wurde der erste Chatbot ELIZA von Josef Weizenbaum entwickelt, doch erst seit den 2020er Jahren ermöglichen gesteigerte Rechenleistung und Big Data-Analysemöglichkeiten die Entwicklung von Bots mit so intelligentem Verhalten, dass Menschen sie kaum noch von echten Personen unterscheiden können. Dies hat schwerwiegende Folgen, insbesondere im Hinblick auf Fake News. Zwar verbreiteten auch früher Menschen, darunter sogenannte Trolle, Unwahrheiten im Internet, doch die Herausforderung besteht heute, wie bei Spam-Mails, in der schieren Menge an jederzeit produzierbaren Fake News. Diese werden immer intelligenter und sind für Menschen kaum noch zu erkennen. Noch gefährlicher sind Deepfakes, bei denen Ton- und Videoaufnahmen in Echtzeit gefälscht werden und ebenso wenig von echten Aufnahmen zu unterscheiden sind wie computergenerierte Bilder von Menschen.

Eine Reaktion darauf ist die Kennzeichnung von KI-generiertem Content, wie es im AI Act der EU festgelegt ist. Eine weitere Möglichkeit besteht in der Verwendung von virtuellen Avataren oder personalisierten, von einer neutralen Instanz zertifizierten AI-Bots, die die Vertrauenswürdigkeit von Inhalten überprüfen, bevor Menschen diese Informationen verwenden. Wie der Soziologe Niklas Luhmann sagte: „Man kann Komplexität nur durch noch mehr Komplexität reduzieren.“ Wenn jedoch der Anteil an Fake Content im Internet steigt und als Grundlage für die Lernmodelle (multimodale Large-Language-Models) der Chatbots dient, stellt dies eine neue Herausforderung dar.

Werden Roboter die Geschicke der Welt übernehmen und es zu einer technologischen Singularität kommen, also einem Punkt, an dem die technische Entwicklung nicht mehr umkehrbar ist? Eine andere, wahrscheinlichere Alternative deutet auf eine Konvergenz von Mensch und Maschine hin. Werden wir alle zu Cyborgs? Dies ist keine futuristische Fantasie, sondern ein Prozess, der bereits begonnen hat. Viele Menschen haben heute schon künstliche Hüft- und Kniegelenke, Herzschrittmacher oder andere Hardware-Implantate. Weitere DNA-basierte Implantate und Sensoren, auch innerhalb von Organen, werden folgen. Doch wo wird dieser Substitutionsprozess enden? Personen wie Elon Musk und sein Unternehmen Neuralink forschen bereits an Schnittstellen zwischen Computer und Gehirn. Solche und weitere Sensoren innerhalb und außerhalb unseres Körpers werden mit dem Smartphone als Steuerungszentrale und mit Ärzten und Kliniken verbunden oder mit einem vertrauenswürdigen GenAI-basierten „Life Manager“ vernetzt, der uns in allen Lebenslagen berät und lenkt (Technikpaternalismus). Möchten wir so etwas überhaupt, oder wird die Bequemlichkeit siegen? Gibt es ein vorherbestimmtes Schicksal, oder ist das Leben, wie es im Film „Forrest Gump“ mit Tom Hanks gesagt wird, „wie eine Schachtel Pralinen – man weiß nie, was man bekommt“? Vielleicht ist unser Leben nicht vollständig frei bestimmbar, oder zumindest gibt es Leitplanken, die unsere Entscheidungsfreiheit und Optionen einschränken (siehe z.B. Bildungschancen und soziale Schicht in Deutschland). Dennoch gibt es viele Entscheidungen, mit denen wir unser Schicksal selbst gestalten können. Die Intelligenzdrosselung findet vielerorts aus Bequemlichkeit oder anderen Gründen eher bei Menschen als bei der Weiterentwicklung der KI statt. Das muss aber nicht so sein. Wer hat letztlich das Steuer in der Hand – wir selbst oder die Umstände? Fügen wir uns der Bequemlichkeit und (AI)nem KI-Schicksal mit einer artgerechten Haltung?